今回は娘とふたり旅でした。

Day1:金閣寺・立命館大学・龍安寺・仁和寺・SECOND HOUSE・京都大学

京都駅で市バス・地下鉄一日券を買い、地下鉄に乗って四条烏丸へ。ホテルに荷物を預けてから小川珈琲の堺町錦店でモーニング。わかりやすい看板が出てないので一度お店の前を通り過ぎてしまう。初見殺し。

スモークサーモンと自家製フムスのサラダプレート炭焼きトースト添えを喫食。モーニングとは思えないボリュームとプライス。浮かれた観光客なのでよいのです。それにしても食べ物の写真が上手に撮れない。

さて、浮かれた観光客は気合と覚悟を持って激込み観光地へといざ。京都三大混雑スポット(らしい)金閣寺へ、地下鉄で北大路まで行って、そこから市バスに乗り換え。観光地近辺の市バスの混雑は尋常ではないと聞いたので、なるべくバスを避けようという戦略です。何度目かの金閣寺はなるほどさすがの人出を誇り、気温も高くなりゆく好天の中、金ピカに光っておりました。そして徒歩で立命館大学へ。四半世紀以上ぶりの母校は面影がほとんどなく(改装・建替えがすすんでいた)懐かしいという感情もあまりわいてこなくてさびしかったんだけど、画面の中で見た覚えのあるホルモー白虎戦の舞台となった芝生広場が見られたのはよかった。キャンパス内にキッチンカーが何台も止まってて、やだ、めちゃくちゃうらやましい。春の大学生たちはキラキラ輝いてました。若人よ、励め。

そして、学校前からバスに乗って龍安寺へ。あの世界で一番有名な石庭を見ます。枝垂桜が風に乗って舞い散るさまがとても美しくて、あの小さな庭に、そこにいる人間の数をものともしない静謐さがあふれてたのは奇跡。

龍安寺からまたバスに乗って仁和寺へ。初めて来た前回(2022年11月)は夜間拝観だったのでお昼の仁和寺は初めてです。桜の季節と紅葉の季節を(一応)避けて京都に来てるつもりなので、御室花まつりが開催されていたのラッキーだったしとってもきれいだった!

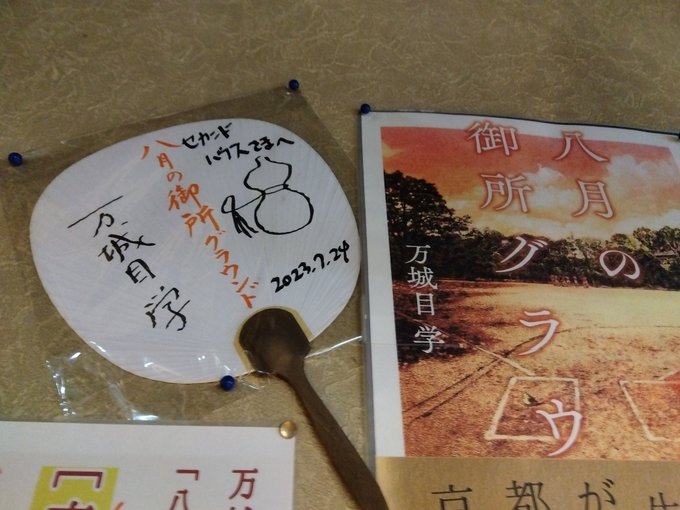

では、いよいよ京大キャンパス方面へレッツゴー。今回のメインイベントと言っても過言ではない、SECOND HOUSE出町店へ行って掲出されている万城目さんのサインを見に行きます!

わーーん、直木賞ほんまにおめでとうやで~~。きのこあさりとキャロットケーキを喫食。写真バシャバシャ撮らせてもらったのに、どうして上手に撮られへんのや...食べ物の写真は割愛。あんまりにも写真が下手なので。ひとりだったら御所グラウンドにこそ行きたかったんだけど、今回は連れがいるので断念します。また次の機会に。鴨川デルタを横切って(飛び石チャレンジもした)(まだいける)歩いて百万遍へ。吉田南構内をぶらぶらと歩き、遠目から吉田寮も見学。ひとりだったら吉田神社にも(以下略

いったん四条烏丸の交差点を横目にホテルに戻ってチェックイン。腹ごなしに四条河原町でカラオケ(娘の推し活につきあう)(わたしの推し活につきあってもらったのでここはイーブン)して、小腹がすいてきたなーとホテルまでの道をぶらぶら。路地の居酒屋に入って、〆の一杯を引っかけて帰宿。生麩田楽とかたけのこの天ぷら美味でした♡

朝食は、湯葉丼とおばんざいのセットが食べられる京菜味のむらへ。お野菜たっぷりで満腹です。くるしい。並ぶかとしんぱいしてたけどぜんぜん大丈夫だったのよかった。

ホテルに戻ってチェックアウトしてから、今回二つ目の京都三大混雑観光地、清水寺へ。腹ごなしに四条烏丸から徒歩にて。三大混雑観光地は早朝に限るという教えの通り、まだお店も開いていない街を歩く。それなのに産寧坂はすでに人ごみの予感...八坂の塔が見える坂道は京都らしい写真が撮れるので人気なのすごくわかる。写真撮るの下手人間だし、写真を撮ろうというエネルギを人ごみに吸い取られてしまって、この日はほとんど写真を撮らなかった。さすが三大混雑観光地、完全に敗北である。だいたいこっち方面かな~~ってぶらぶら歩いてたらこれ観光情報誌とかインスタでみたことあるやつ!!ってテンションの上がったカラフルな庚申堂に遭遇しました。映える~~(しかし映える写真は撮れないのであった

敗北といえば、今回もぜんぜん胃袋が役に立たなくて、食べたいものがぜんぜん食べられなかった!あんみつとかみたらしだんごとか抹茶パフェとかおもに甘いもの。胃袋がみっつくらいほしい。強靭な胃袋が。

京都水族館の入場予約をしていたので、急いで京都駅へ向かう。そこから市バスで水族館へ。子どもたちが小さいころに来たことがあるので再訪です。オオサンショウウオがメインな水族館珍しい。穏やかにすごせてよかった。さて、おなかすいてきたので京都タワーの地下でごはん食べるぞー。市バスで京都駅まで戻る。なに食べようかなーと選んだのは回転寿司でしたwww京都で食べる回転寿司美味しかったです。あとはお土産買ったりして高速バスに乗り込む。あー、今回もよく歩きました。次は10月に京都旅vol.5(ひとり旅)を予定してて、今度はホテルステイを楽しもうと思います。